Amigos, o site "Literatortura" fez uma entrevista comigo sobre o livro "Simonal - Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga". Segue abaixo:

- Entrevista com Gustavo Alonso, escritor da biografia Simonal – Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga

Uma das figuras mais marcantes e controversas da história da MPB. Um cantor que mobilizava multidões, que dominava plateias como ninguém, dono de uma voz e um swing incomparável. Um homem forte, malandro, divertido, malicioso, pouco adepto da diplomacia, que saiu do nada para ganhar os rádios, a televisão e coração do brasileiro, mas que por motivos que só o acaso pode empreender teve um sinistro fim. Por conta de um incidente com seu contador foi confundido com um dedo duro da ditadura e se tornou persona non grata da cultura brasileira. Visto com um traidor, um pária, foi deixado de lado e ignorado por seus amigos, colegas e companheiros de profissão. Agora, após sua morte, foi resgatado pela memória, ganhou filme, especiais, regravações e biografias. Este é Wilson Simonal.

Entre essas biografias está a excelente Simonal – Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga de Gustavo Alonso, historiador formado pela Universidade Federal Fluminense. Trata-se de um livro de imenso fôlego e densidade rara nas biografias literárias que faz uma monumental análise de diversos elementos que compõe nossa cultura desde o fim da década de 50 até os dias de hoje, incluindo discussões que incluem a MPB, Elis Regina, Chico Buarque, a Tropicália e, evidente, a trajetória de Wilson Simonal.

Gustavo Alonso gentilmente concedeu uma entrevista para oLiteratortura que vocês podem ler agora na íntegra.

Luiz Antonio Ribeiro – Gustavo, vou começar fazendo uma pergunta dupla. Primeiro, porque a escolha de fazer um mestrado em história pesquisando justamente a figura do Simonal? E como foi, depois de toda pesquisa, chegar a esse curioso título – “Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga”- que me parece conter várias tensões e referências de Simonal, da nossa cultura e até da história da MPB?

Gustavo Alonso – A chegada ao mestrado com o tema do Simonal tem a ver com escolhas pessoais profundas. Na graduação em História da UFF eu pesquisava um tema (Revolução Mexicana,1910-1917) que muito me interessava, mas que não encontrava diálogo na sociedade em geral, que muito pouco se interessa por temas latino-americanos, inclusive, na época, a própria academia. Mesmo em meus amigos parecia não despertar o menor interesse. De forma que senti necessidade radical de dialogar com um público amplo, que se sentisse interessado pelo meu tema, e me estimulasse a dizer algo novo através do diálogo não apenas com a academia, mas também com a sociedade em geral. Sempre fui próximo da música popular, tocava violão, mas na graduação de História me afastei um pouco do estudo musical. Quando foi se aproximando o terceiro ano da graduação senti necessidade urgente de voltar a estudar música, não apenas violão, mas também a discussão musical. Me interessava muito pelo tropicalismo e pensava em desenvolver algo nesta linha pesquisa. Foi quando caiu-me nas mãos o livro de Paulo Cesar de Araújo, o hoje clássico “Eu não sou cachorro, não: música popular cafona e ditadura militar”. Sabia de seu lançamento desde 2002, mas só vim a lê-lo em 2004. Considero-o desde então o mais importante livro sobre música popular brasileira já escrito. O livro de Paulo Cesar tem no campo da música popular a importância que “Casa-grande e Senzala” de Gilberto Freyre teve em sua época. Marcou-me profundamente, não apenas tematicamente, mas, sobretudo pelo seu estilo leve, sua provocatividade, e sua ambição revolucionária. Queria fazer algo semelhante, que não se fechasse nos muros da academia, e que fosse lido com prazer pelo leitor comum. Embora aborde mais aprofundadamente o caso de Simonal, o livro de Paulo Cesar não o tinha como tema e a discussão em torno de sua persona não era aprofundada. Percebi que isso se repetia na bibliografia. Os livros de jornalistas Nelson Motta, Ruy Castro, Sergio Cabral, José Ramos Tinhorão, ou acadêmicos como os de Marcos Napolitano, Santuza Cambraia, Marcelo Ridenti, Renato Ortiz, Pedro Alexandre Sanches, falavam as mesmas obviedades sobre Simonal (ótimo cantor, mas dedo-duro), quando sequer falavam. A partir do livro de Paulo Cesar pensei que valeria mais a pena elaborar um livro sobre algo que ninguém tinha pesquisado, algo polêmico. O tropicalismo já tinha sido tanto trabalhado em teses acadêmicas e artigos da grande imprensa que dificilmente eu conseguiria dizer algo novo. Sem abandonar de todo a discussão do tropicalismo (em meu livro há um capítulo sobre o Tropicalismo e a Pilantragem do Simonal, suas semelhanças e diferenças), visualizei o problema do cantor negro e seu drama pessoal. Eu julgava ter descoberto alguém que ninguém tinha dado a devida importância. É importante falar que essa “descoberta” aconteceu em 2003, quando não se falava sobre o cantor na imprensa, quando ele ainda era um pária, um dedo-duro, e quando suas músicas ainda não eram regravadas, como hoje depois de sua reabilitação. Sofri intimações de amigos e conhecidos, alguns indignados com o fato de eu pesquisar a carreira de um “dedo-duro”. Outros queriam que eu provasse que ele era inocente. Ou seja, era um tema polêmico. Para além da questão estética de Simonal e da Pilantragem, além de seu enorme sucesso popular, me interessei inicialmente, sobretudo pela questão política. Havia tido algumas aulas sobre ditadura-militar com a professora Denise Rollemberg, que viria a ser minha orientadora de mestrado, que havia me introduzido a então recente renovação do conceito de resistência proposto por ela e pelo professor Daniel Aarão Reis Filho, ambos da História da UFF. Achei que a discussão da trajetória do Simonal ajudaria a aprofundar este debate, o que penso que de fato consegui.

Quanto ao título do livro, a intenção foi provocar o leitor desde o inicio. Nunca gostei dos títulos das teses acadêmicas, sempre muito longos, descritivos, “objetivos” demais, sem graça! Comecei então a pensar um título que fosse provocativo, que remetesse às questões estéticas e políticas e que ao mesmo tempo tivesse sido dito pelo próprio Simonal. Então consegui enxergar o “Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga”, subtítulo do LP “Alegria, Alegria vol. 2″, de 1968. Era perfeito. Remetia questão estética nova (o “swing” da Pilantragem) e havia o deboche com a MPB que se politizava. E o título ainda pode ser lido através da lente política. Quando concluí que aquele deveria ser o título do livro, ainda no primeiro ano de pesquisa, tudo se encaminhou mais naturalmente, pois tinha entendido que estes debates seriam o eixo central da obra. Outro curioso subtítulo de um disco seu é “Cada um tem o disco que merece”, também de 1968, no qual Simonal buscava embates contra os politizados da recém-criada MPB, que a seu ver afastavam a música das massas. Também dá pano pra manga…

Luiz – No livro, você aponta Simonal como um “bode expiatório”, que seria uma figura comum em todas as sociedades cuja função é purgar a culpa coletiva com penas, geralmente, desproporcionais aos crimes que cometeram. Como você vê o que ocorreu com Simonal nesse contexto e de que forma trazer ele de volta pros anais da MPB não é, de certa forma, purgar outra culpa?

Gustavo - Penso que Simonal, como toda a sociedade brasileira teve relações no mínimo ambíguas em relação ao regime. Não consegui provas de que ele tenha de fato dedurado alguém. E duvido que o regime precisasse de Simonal para saber se compositor X ou Y tivesse tendências “esquerdistas”. O que aconteceu de fato foi que Simonal cantou algumas músicas que ficaram muito associadas, na época, ao ufanismo da ditadura, como “País Tropical” e “Resposta”( ambas de Jorge Ben), “Cada um cumpra com o seu dever” (rara composição de do cantor), além de homenagens a seleção brasileira de futebol tricampeã, como “Obrigado Pelé” composta pelo compositor do regime Miguel Gustavo. Simonal foi com a seleção para o México, servindo de garoto propaganda da nação em festa. Chegou a receber a chave da cidade de Guadalajara. Na volta pro Brasil, já pairava um certo mal estar entre as esquerdas frente a sua postura. Aliás, desde o advento da Pilantragem a MPB o olhava meio torto. Quando foi acusado de um crime civil (mandar torturar seu contador que supostamente o desfalcava), Simonalpolitizou a questão acusando o contador de fazer ligações “subversivas” a sua pessoa, ameaçadoras. O contador Raphael Viviani foi torturado por policiais do DOPS amigos de Simonal, que, para tentar conseguir a sensibilidade da promotoria quando o julgamento foi realizado, argumentou que sempre fora fiel aos princípios da “revolução” e que sempre ajudara “os homens”. Ou seja, foi o próprio Simonalque deu brecha para a acusação de dedo-duro, embora talvez isso tenha acontecido por necessidades conjunturais do julgamento do que propriamente por convicção objetiva. O mal estar que já havia em relação à Pilantragem entre a MPB foi então catalisada pela acusação de dedo-duro, radicalizando o repúdio ao cantor.

Meu livro, para além de uma biografia tradicional, busca falar de como toda a música brasileira, e, sobretudo a MPB, teve uma relação ambígua com o regime. Simonal não estava sozinho em suas relações com o regime. Embora tenha havido resistência da MPB à ditadura, também houve, e muito, cooptação, convivência, aceitação e apologia, ao contrário do que contam grande parte dos livros sobre o período. Artistas como Elis Regina, Caetano Veloso, Marcos Valle, Jorge Ben, Ívan Lins, Luiz Gonzaga e até Chico Buarque, dentre vários outros, tiveram relações ambíguas com o regime, tendo sido acusados pelas esquerdas de serem coniventes com a opressão, dependendo dos ânimos pontuais de cada período do regime. Os exemplos estão em “Simonal: quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga”, basta ler. Esse é o principal ganho do livro, ou seja, demonstrar que as posturas ambíguas, e muitas vezes apologéticas e ufanistas de Simonal, não eram de todo “aberrações” de uma época, mas a própria norma. A questão é que jornalistas, historiadores, sociólogos, a mídia e os próprios artistas, após a queda da ditadura passaram a contar esse período de forma simplista, como se não houvesse meio-termos, como se não houvesse ambiguidades, como se todos fossem dignos resistentes desde o berço e que o regime em nenhum momento tivesse procurado dialogar com o meio musical. Nesse sentido, ao transformar Simonal numa “aberração”, a sociedade purgava seu pecado de ter tido relações no mínimo ambíguas em relação à ditadura. Mas é importante frisar que este processo só ganhou força acentuada e convenceu as multidões a partir de 1978, quando a Abertura política tornou possível a ascensão desta memória simplista da resistência.

Trazer Simonal para os braços da MPB parece, a meu ver, problemático, sobretudo se não considerarmos tudo o que disse acima. Será preciso inocentar Simonal para provar seu valor? Ou seja, nós erramos com ele; ele estava do “nosso” lado, mas nós continuamos do lado “certo”. Ou seja, sempre estivemos entre os resistentes, nunca fomos ambíguos, em nenhum momento fomos responsáveis por um regime que se manteve quase intocável por 21 anos. De forma que meu livro visa tocar estas questões complexas. Trata-se de perceber, sobretudo como a sociedade brasileira sente-se ainda hoje pouco confortável em tentar compreender suas relações com ditadura dos anos 70. Esse incômodo beira, em vários momentos, o largo apoio concedido por diversos setores da sociedade brasileira ao regime. Não se trata, obviamente, de louvar um regime ditatorial. Trata-se de compreender como foi possível que o regime tenha durado tanto e como a sociedade lidou com ele. Compreender não é justificar, é bem diferente. Simonal abre a possibilidade de entendermos como a sociedade lidou majoritariamente com o governo ditatorial. Negar seus “pecados” é continuar tapando o sol com a peneira, ignorando que grande parte da sociedade também teve suas relações com os ditadores.

E o mais problemático, a meu ver, é deslocar o real motivo do ostracismo de Simonal. Para aqueles que compraram a atual reabilitação de Simonal, as causas de seu ostracismo foram o “racismo” da sociedade brasileira e a patrulha ideológica das esquerdas sobre ele. No livro eu nego que o racismo social brasileiro (que existe) tenha sido fundamental no caso do cantor. Não desprezo a patrulha ideológica das esquerdas, que cumpriram seu papel. Mas as esquerdas também patrulharam Delfim Netto, Paulo Maluf e José Sarney, apoiadores em tempo integral da ditadura, e eles continuam aí até hoje. Penso que o ostracismo de Simonal se deu pela sua afronta à MPB da época. Os puristas da MPB chocavam-se com Simonal, sobretudo por sua ruptura com a Bossa Nova e sua adoção da cultura de massa, da música americana, da música dançante, enfim, daquilo tudo que foi a Pilantragem nos anos 60, um movimento cultural ignorado pelos nossos escritores, cineastas, jornalistas e acadêmicos. E que me parece ainda não foi devidamente compreendido. A intensa relação com a cultura de massa e o tom verborrágico e acintoso do cantor, que se chocavam com a politização da MPB da época (que não aceitava sequer guitarras elétricas na canção nacional) me parecem mais responsáveis pelo ostracismo de 30 anos do cantor do que os atuais motivos perfilados pelos vitimizadores de Simonal, que preferem vê-lo como ingênuo cultural, política e socialmente. Esse é um grande equívoco. Que compromete o entendimento de toda uma época.

Luiz – Você caracteriza a MPB como um gênero que aparece para contestar a ditatura, ou seja, criado dentro de um debate político baseado no que você chama de “mito de resistência”. Fale um pouco mais sobre isso e que consequências isso teve na nossa identidade cultural e musical.

Gustavo - O termo MPB foi criado em 1965 por artistas, público, críticos e sociedade em geral que aceitavam a Bossa Nova como um marco estético e musical brasileiro. Ao mesmo tempo, diante da ditadura recém-inaugurada em 1964, estes grupos achavam que era preciso tirar a Bossa Nova do “salão” e levá-la ao povo, assim como também se aproximar da música do povo propriamente dita. Este processo de união destes valores foi catalisado pelo advento da Jovem Guarda de Roberto Carlos e companhia, que foi criada meses antes no mesmo ano. Apesar de herdeira de uma longa tradição, a MPB só teve seu advento consagrado por que escolheu um inimigo concreto, a Jovem Guarda. Na época caracterizava-se o estilo de Roberto Carlos e companhia com duros termos baseados nas ideias do alemão Theodor Adorno, que via a cultura de massa como “imperialista”, “comercial” e “banal”. Elis Regina, Edu Lobo, Jair Rodrigues e Gilberto Gil chegaram a fazer uma passeata contra a guitarra elétrica pelas ruas de São Paulo em 1967, tamanha era a oposição à estética “imperialista” na música nacional. A MPB surgiu querendo combater esteticamente o “imperialismo cultural” do rock. Politicamente visava se embater com a ditadura, vista então como um braço dos EUA no Brasil. Surge então o principal nome desta linha na questão estética: Chico Buarque, um compositor afinado ao folclorismo musical. Era visto como um novo Noel Rosa nos anos 60. No campo “político” o principal nome foi Geraldo Vandré. Gradualmente criou-se a identidade da resistência tanto cultural quanto política. Embora a tortuosa vitória do tropicalismo de Caetano Veloso tenha aberto a MPB para novas possibilidades estéticas, poéticas e políticas, em grande parte esta postura folclorista e resistente continuou como matriz importante do pensamento e da crítica musical. O grande problema destas análises que insistem em ver a música popular como resistência cultural e política é que elas frequentemente simplificam o debate, pois trabalham na lógica do “bem X mal” e se esmeram em buscar artistas e gêneros “louváveis”, se esquecendo da popularidade e do significado de outros artistas e estilos musicais. Os cafonas dos anos 70 analisados por Paulo Cesar de Araújo em seu clássico livro acima mencionado padeceram disto até o advento de sua obra. Simonal foi outro caso extremo. Nenhuma obra conseguia dimensionar seu real peso cultural nos anos 60 por que ele era visto como ufanista do regime. E a Pilantragem era tida por todos como “pobre” esteticamente por ser um produtor massivo. O mito da resistência e o folclorismo de nossas elites culturais dificultam o entendimento de grande parte do Brasil “profundo”, que só aparentemente está no fundo. Em verdade paira na altura de nossos olhos sem ser visto, sequer notado.

Luiz – Como historiador, você faz alguma associação de Simonal com figuras da nossa tradição como Macunaíma, o malandro carioca, o homem cordial do Sérgio Buarque ou as figuras miscigenadas de Gilberto Freyre?

Gustavo – Simonal presta-se ao entendimento da sociedade brasileira. Seu caso é simbólico de nós mesmos. A Pilantragem era a malandragem dos anos 70, muito embora nunca tenha sido aceita como tal por nossos acadêmicos, críticos e jornalistas. Para aceitar tal provocação é preciso, no entanto, parar de idealizar a malandragem como resistência ao Estado Novo e/ou à burguesia, como fazem diversos livros sobre o tema, e aceitá-la como postura ambígua. Simonal era bem isso. Era como o homem cordial analisado por Sérgio Buarque, um homem movido por emoções, pelas relações de parentesco e amizade, afetuoso com os próximos e extremamente acintoso contra os “inimigos”. Ao mesmo tempo era um sujeito que queria ser amigo de todos, que era afável, engraçado, boa-praça. Não à toa Henfil o caracterizou como um “preto-que-ri”. Claro, Henfil fazia assim uma crítica ao que julgava “alienação” do cantor. Mas de qualquer forma fica claro que era isso que era veiculado pela mídia com participação do cantor na construção desta imagem. E não se pode esquecer que, justamente por essa postura cordial, onde os “amigos” contam mais que as classes, raças ou instituições, Simonal via-se como um democrata racial, tal como a vulgata da teoria de Gilberto Freyre se apresentava na sociedade brasileira. Durante o inicio de seu ostracismo e até o final dos anos 70 Simonal nunca atribuiu seu esquecimento ao “racismo”, pois acreditava, como Pelé, Fio Maravilha e Grande Otelo (negros famosos à época) que a raça não definiria as posturas sociais de forma definitiva. Estes famosos negros, embora não negassem a existência do racismo, achavam que a melhor forma de combatê-lo era fugir da vitimização e louvar a originalidade nacional que foi criar um panteão nacional multirracial, algo que os EUA, por exemplo, nunca conseguiram.

Luiz – Para finalizar, como foi a repercussão do livro e como ele tem servido para repensar o homem e o músico Simonal, assim como nossa cultura nacional? E se você fosse ressaltar uma coisa que você gostaria que ficasse sobre a obra para a posteridade, o que seria?

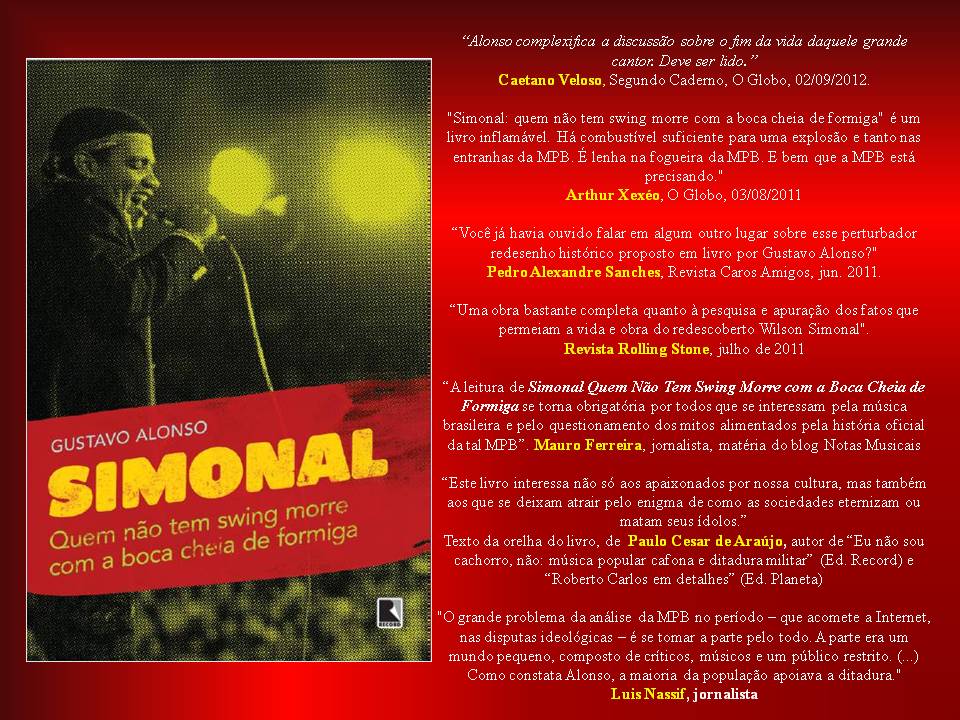

Gustavo - Rapaz, a repercussão foi muito boa na crítica especializada. Recebi comentários elogiosos de gente de peso como Caetano Veloso (comentado duas vezes em sua coluna dominical de O Globo). Vários jornalistas escreveram sobre a obra como Pedro Alexandre Sanches, Mauro Ferreira, Luis Nassif, Xexéo (o livro ganhou 3 colunas) e da Revista Rolling Stone. O Paulo Cesar de Araújo, que além de autor do livro fundamental sobre música cafona também escreveu o censurado “Roberto Carlos em detalhes“, aceitou fazer a orelha do livro. Para estes elogios basta olhar o site do livro (aqui!) . Quanto ao público em geral, principal objetivo do livro, é justo apontar que houve falha da editora quanto à publicação. Era para termos atingido um público maior, a meu ver. O livro se encontrava pronto desde 2007. Era possível publica-lo em 2008, antes, portanto do filme que reabilitou Simonal (“Ninguém sabe o duro que dei”, lançado em 2009) e da biografia publicada em 2010 (“Não vem que não tem: a vida e o veneno de Wilson Simonal”, de Ricardo Alexandre). Mas por algum motivo a editora optou por lançá-lo somente em agosto de 2011, razão que ignoro até hoje. Tentei ainda pressionar para que fosse lançado ao menos junto com o filme e mais tarde com a biografia, de forma a surfar na publicidade alheia. Sem sucesso. De forma que a chegada ao grande público, embora com relativo sucesso (recebo emails de leitores bastante entusiasmados), tenha ficado comprometida por esta postura da editora espantosamente e inexplicavelmente pouco comercial ou racional.

Penso que o livro abre uma nova forma de se compreender os dilemas sobre a ditadura no campo musical. Para além das dicotomias simplistas, a obra mostra a vida que havia em nossa sociedade, fugindo dos estereótipos discursivos de nossa sociedade. É preciso inovar nos estudos de música popular! É preciso temas novos, seja na academia, seja fora dela. É preciso ambição de querer dizer o novo. É possível dialogar com a sociedade em geral: teses não devem ser produtos herméticos, sobretudo as de História Contemporânea. O livro tem este legado que, espero, seja levado adiante.

Nesse sentido publicarei outro livro em breve. Trata-se de um livro sobre a história da música sertaneja, dos anos 50, quando foi inventada sua originalidade, até os dias de hoje, do sertanejo universitário do“Ai, se eu te pego” e congêneres. Nos anos 70 alguns pensadores se entusiasmaram pelo tema, e chagaram a escrever sobre a música sertaneja. Mas desde então ninguém mais escreveu uma tese sobre o assunto. Por quê? Será que é possível de fato compreender o Brasil sem entendermos o que é este fenômeno que passa longe de ser uma “moda” e já dura mais de 50 anos? Meu livro, intitulado“Cowboys do asfalto: música sertaneja e modernização brasileira”, que será publicado pela Editora Civilização Brasileira ano que vem buscará dar conta deste fenômeno complexo da sociedade brasileira. Espero tê-los como leitores novamente.

Link com a entrevista original: http://literatortura.com/2013/07/entrevista-exclusiva-com-gustavo-alonso-biografo-do-cantor-simonal/